医療コラムvol.10『橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)』

リハビリテーション部医療コラムvol.10です。 今回は、『橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)』についてお届けいたします。

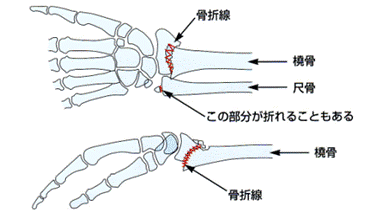

橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)とは

今年も大寒波の影響で、都心でも雪の予報が聞かれることがありました。積雪後の地面は氷も張るので、滑りやすくなり、雪が降った翌日は転倒して受診される方が多くなります。転倒時にとっさに手をついた場合に受傷しやすいと言われるのが橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)です。橈骨遠位端骨折は、転倒した際に受傷しやすい手首の骨折で、特に中高年女性に多いと言われています。中高年女性は閉経以降の更年期になると、女性ホルモンの減少に伴い、骨のカルシウムが不足し、骨粗しょう症により、骨が脆くなるリスクが高いため、骨折しやすいと言われています。橈骨遠位端骨折は手首の曲げ伸ばしの運動だけでなく、手の平を返す動作も関与しているため、洗顔動作や食事動作、家事動作などの日常生活動作に大きく影響します。

橈骨遠位端骨折の治療

診断にはレントゲン撮影が必要です。また治療には、ギプスなどによる固定の保存療法や手術などがあります。保存療法であればギプス固定を4~6週程度行った後から、手術後であれば手術翌日~1週間程度でリハビリが開始されます。(*骨折の状態によって個人差はあります。)リハビリの目的は、痛みや腫れが引いていく過程で関節の動きや筋力を取り戻し、機能回復を果たすことです。またギプス固定を行った際、固定された側の肩関節や肘関節、また指の動きにも大きく影響します。固定された側の腕の使用頻度が少なくなるため、それらの関節がこわばり、拘縮(*)を起こすことがあります。そのため、必要に応じてその部分もリハビリで介入することがあります。*拘縮:関節周囲の筋肉や皮膚・靱帯などが固くなり、結果的に関節の動きが固くなること。

他に橈骨遠位端骨折の主な症状

- ①疼痛

- ②腫脹・炎症・発赤といった炎症症状

- ③関節可動域制限

- ④神経圧迫による運動障害

この中でも④は骨折や腫脹によって神経が圧迫されて、親指から薬指にかけての感覚低下やしびれ、さらには親指の運動障害が生じることがあります。手をついて転倒した時、これらの症状が生じてきたら、橈骨遠位端骨折が疑われます。リハビリを行う際は、医師の処方の元、理学療法士・作業療法士が、患者様の骨の癒合過程や疼痛の状態に応じてプログラムや運動指導を行います。また個別に生活スタイルに合った運動を提案や日常生活上での助言をさせていただきます。早期からの治療とリハビリテーションが非常に重要となりますので、早めの受診をお勧めいたします。