医療コラムvol.12『運動器不安定症』

リハコラム 運動器不安定症とは

運動器不安定症とは

「高齢化にともなって運動機能低下をきたす運動器疾患により、バランス能力および移動歩行能力の低下が生じ、閉じこもり、転倒リスクが高まった状態」と定義されています。

原因としては・・・

加齢により、下肢筋力やバランス能力は低下し、運動器障害は自覚なく、徐々に進行します。

特に寝たきりの方や運動習慣のない方では、歩行能力の低下が進みやすくなります。

<診断基準>

「高齢化にともなって運動機能低下をきたす11の運動器疾患または状態の既往があるか、または罹患している者で、日常生活自立度あるいは運動機能が機能評価基準に該当する者」(日本整形外科学会、日本運動器リハビリテーション学会、日本臨床整形外科学会より)

と定められています。(下記参照)

◎高齢化にともなって運動機能低下をきたす11の運動器疾患または状態

・脊椎圧迫骨折および各種脊柱変形(亀背、高度腰椎後彎・側弯など)

・下肢骨折(大腿骨頚部骨折など)

・骨粗鬆症(骨がもろくて骨折しやすい)

・変形性関節症(股関節、膝関節などの関節が痛くなる)

・腰部脊柱管狭窄症(立っているときに足に痺れや痛みがでる)

・脊髄障害(脊髄症、脊髄損傷など)

・神経・筋疾患

・関節リウマチおよび各種関節炎

・下肢切断

・長期臥床後の運動器廃用(長い期間寝たきりであったもの)

・高頻度転倒者

◎機能評価基準

1.日常生活自立度判定基準がランクJまたはAに相当すること

ランクJ… 生活自立(生活が自立している、独力で外出できるレベル)

ランクA… 準寝たきり(屋内生活では自立できるが、介助なしには外出できない)

※日常生活がほぼ自立か介助を要する虚弱高齢者とは、介護保険制度では要支援か要介護1,2と

認定された人に相当します 。

2.運動機能検査

(1)開眼片脚起立時間:15秒未満

または、

(2)3m Timed up and go test: 11秒以上

この2つの検査について、具体的な検査方法や平均値をご説明します。

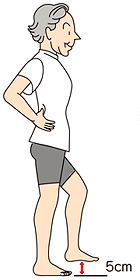

(1)開眼片脚起立

両手を腰に当て、片脚を床から5㎝程度挙げ、立っていられる時間を測定します。

大きく体が倒れそうになるか、挙げた足が床に接地するまでの時間を測定します。

立足がずれても終了とします。

1~2回練習させてから、左右それぞれ2回ずつ測定を行い、最も良い記録を選びます

平均的な記録は、65歳代では平均44秒、70歳代31秒、75歳代21秒、80歳代では11秒という報告(埼玉医大、坂田2007)でした。また75歳代での転倒群の平均は、男性18.4秒、女性16.8秒で、非転倒群(男性23.9秒、女性24.6秒)と有意の差がありました。運動器不安定症と診断される『15秒』というカットオフ値は、坂田の調査結果に当てはめると、ほぼ75歳代の転倒群に相当する数値となります。

(2) 3m Timed up and go test

椅子に座った姿勢から立ち上がり、3m先の目印点で折り返し、再び椅子に座るまでの時間を測定します。

危険のない範囲でできるだけ速く歩くように指示します。

70歳では平均9秒程度、80歳では11秒以上となる結果(坂田による調査より)であり、

10秒未満では自立歩行、11~19秒では移動がほぼ自立、20~29秒は歩行不安定、30秒以上は歩行障害あり、とされています。

<予防と治療>

運動機能低下の原因となった運動器疾患に対する治療やリハビリテーションが必要です。

当院では整形外科に加え、脳神経外科、脳神経内科、老年内科等の診療も行っております。

疲れやすさ、低栄養等、様々な要因により生まれた虚弱状態が運動器疾患を生み出す原因となるため、症状に合わせて必要な治療を行います。

また、当院の外来リハビリテーションでは、 医師の指示の下、運動器疾患に対しての個別リハビリテーションを実施いたします。 例えば、出現頻度の高い、変形性膝関節症や脊椎圧迫骨折後の方の場合は、体幹および下肢の筋力が低下し、前傾姿勢で歩幅が狭くなり、更に転倒リスクが高くなってしまいます。

具体的なリハビリとしては、

・痛みや関節の動きにくさに対しての徒手療法(ストレッチなど)

・弱化している筋の強化や不良な姿勢改善を目的とした運動療法(筋力トレーニングや動作指導など)

・自宅でも継続して行える運動(セルフストレッチなど)の指導 など

を行い、歩行やバランス能力の改善を図っていきます。

その方のご状態に合わせ、当院のセラピストが対応致します。お気軽にご相談ください。