首腰(脊椎)外来

首、背中、腰の痛み、腕や脚のしびれは、脊椎の疾患が原因である場合があります。

脊椎は脊髄という手足を動かすために大切な太い神経を囲んでいるため、脊椎の疾患や変形を放置し、脊髄にまで病変が及ぶと、手足の動かしにくさや感覚の低下、膀胱・直腸障害などの神経系の症状が出現することが重大な問題です。痛みやしびれを放置せず、早期に診断を受け、まず適切な運動療法を受けることにより、手術が必要な状態に至らないようすることが大切です。一方、脊椎椎間板ヘルニアや脊椎圧迫骨折では、まずは安静や装具療法が必要となり、リハビリテーションも原因に応じて変更する必要があります。

脊椎の疾患の中には、転移性脊椎腫瘍や感染性脊椎炎など迅速な治療が必要な疾患が含まれます。肩こりや腰痛は多くの方が経験することですが、まずは原因をはっきりさせた上で、治療方法を考えることが大切です。

脊髄や末梢神経、靱帯や椎間板の病変を診断するためには、レントゲンだけでは不十分であり、MRI検査が必須となってきます。当院では、院内にMRI検査装置を保有していますので、正確な診断が可能です。

こんな症状がある方は受診をおすすめします

- 首・背中・腰の痛み

- 腕や脚の痛みやしびれ

- 肩こり・頭痛

対象となる疾患

- 変形性脊椎症・神経根症

- 頚部・腰部脊柱管狭窄症

- 椎間板ヘルニア

- 脊椎椎体骨折

- 脊髄損傷

- 後縦靭帯骨化症・黄色靱帯骨化症

- 側弯症

- 強直性脊椎炎

- 感染性脊椎炎

- 転移性脊椎腫瘍

- 橈骨・尺骨・正中神経麻痺など

腰椎分離症(ようついぶんりしょう)

♦小学校高学年~大学進学時の成長期のスポーツ部活生に多い腰の怪我に、腰椎分離症があります。腰椎分離症とは、腰骨である腰椎の椎弓部に起こる疲労骨折および椎弓の分離です。発生率は一般成人の6%程度と言われています。

初期段階では自覚症状がないことも多く、腰の疲れや筋肉痛として見逃されてしまうこともあります。しかし、「症状がないから」と治療をせずにスポーツを続けているとやがて椎弓が折れ、完全に分離する可能性が高くなります。椎弓が分離した場合は自然に骨がつくことは望めません。スポーツに支障が出るほか、日常生活にも支障をきたす場合があります。

腰を反らす・ひねると痛む、腰に違和感がある、何日も痛みが持続する等の症状がある方は、できるだけ早めに受診をお勧めします。早期に受診し適切な治療を受けることで、椎弓が完全に分離するのを防ぐことができますので、まずはご相談ください。

【腰椎分離症の進行度と骨癒合率】

- 初期(2~3ケ月)ひびが入った状態・・・80~90%

- 進行期(4~6か月)分離が進んだ状態・・・50~60%

- 終末期(1年以上)完全に分離状態・・・0~10%

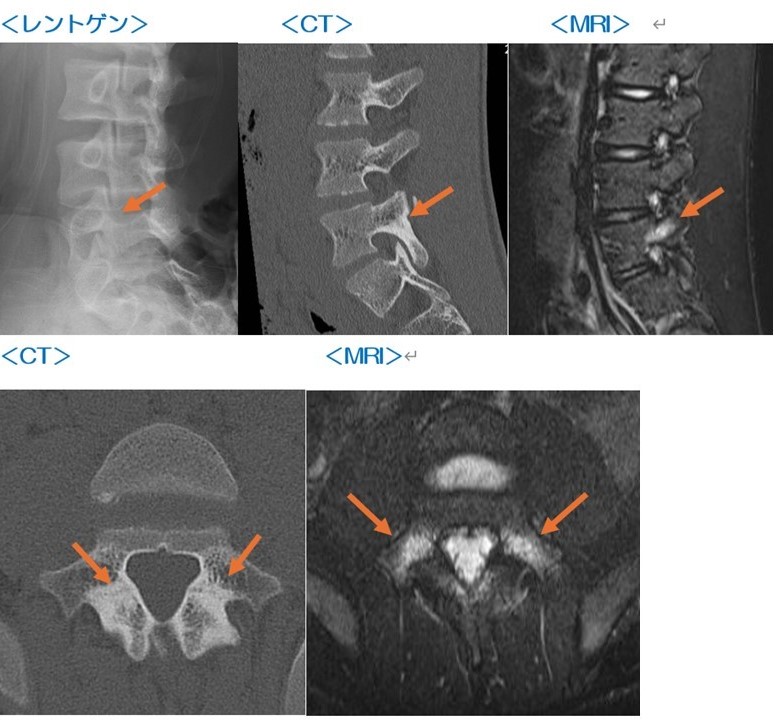

➀初期ではレントゲンで分離像を認められないのが一般的です。CTではよく見ると分離部がわかります。MRIでは脂肪抑制画像で椎弓の骨髄浮腫が白く確認でき、初期分離症の早期診断が可能です。

②進行期ではレントゲンやCTで進行度合い(病期)や分離部の骨癒合の経過を判断していき、MRIの脂肪抑制画像で骨髄浮腫の状態を確認していきます。

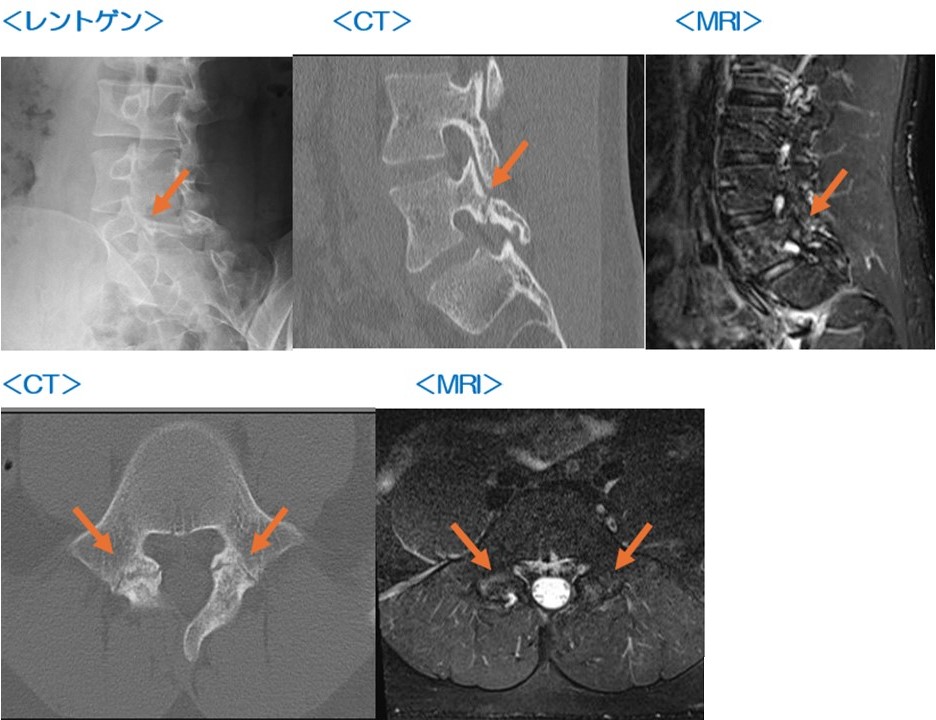

終末期ではレントゲンで分離像が認められます。CTは分離の程度を確認し、MRIの脂肪抑制画像では骨髄浮腫が完全に消失していきます。

♦腰椎分離症ではMRIとCT両方の画像が必要になります。クリニックで両方の機器を備えている施設はあまりなく、CTを繰り返し受けることにより放射線の被ばくも伴います。

MRI検査は強力な磁気を使用した検査であり放射線の被ばくがないため、安心・安全に検査を受けていただく事が可能です。

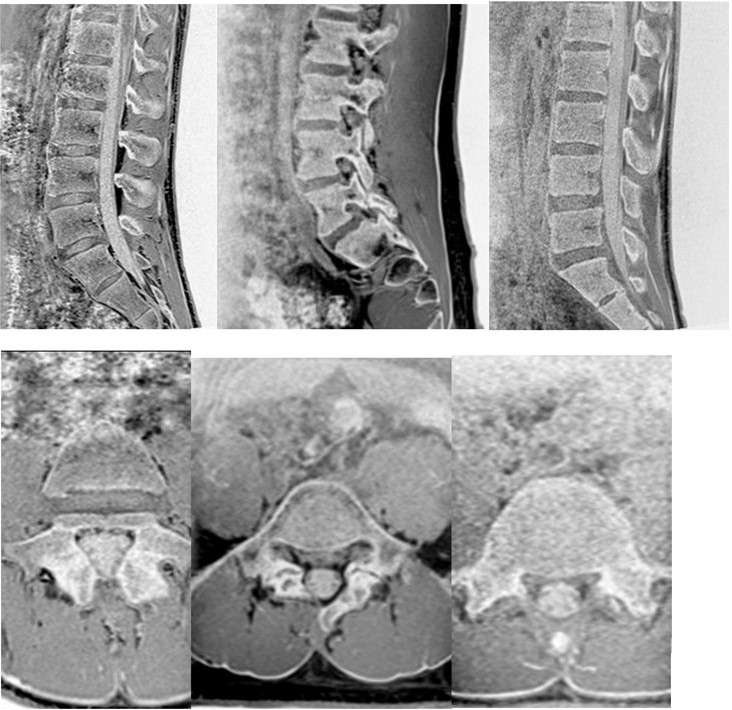

当院ではレントゲンとMRIで経過観察できないものかと考えていました。最近のMRI撮像技術の進歩によりCTに似た骨画像(Boneimage)が撮像できるようになり、積極的にこの撮像をしております。骨画像を活用しそれぞれと組み合わせていくことで診断向上に努めております。(必要に応じてCTも撮影していただく事もあります)

【MRI骨画像(Boneimage)】

担当スタッフ